1、【芯里程】打破國外企業壟斷,國產大硅片企業重慶超硅投產之路

2、重慶上半年集成電路產值超120億元,已成SK海力士全球海外最大封測基地

3、華為、南郵產教合作更進一步,共建華為ICT學院

4、年產碳化硅襯底12萬片,天科合達第三代半導體項目開工

5、總投資約5億元,杭州至芯紫外芯片項目預計半年內產出首枚芯片

6、臻驅科技完成1.5億元B輪融資,用于車規級功率模塊量產等

7、2020年度二十個重大科學問題發布,這三大問題圍繞集成電路

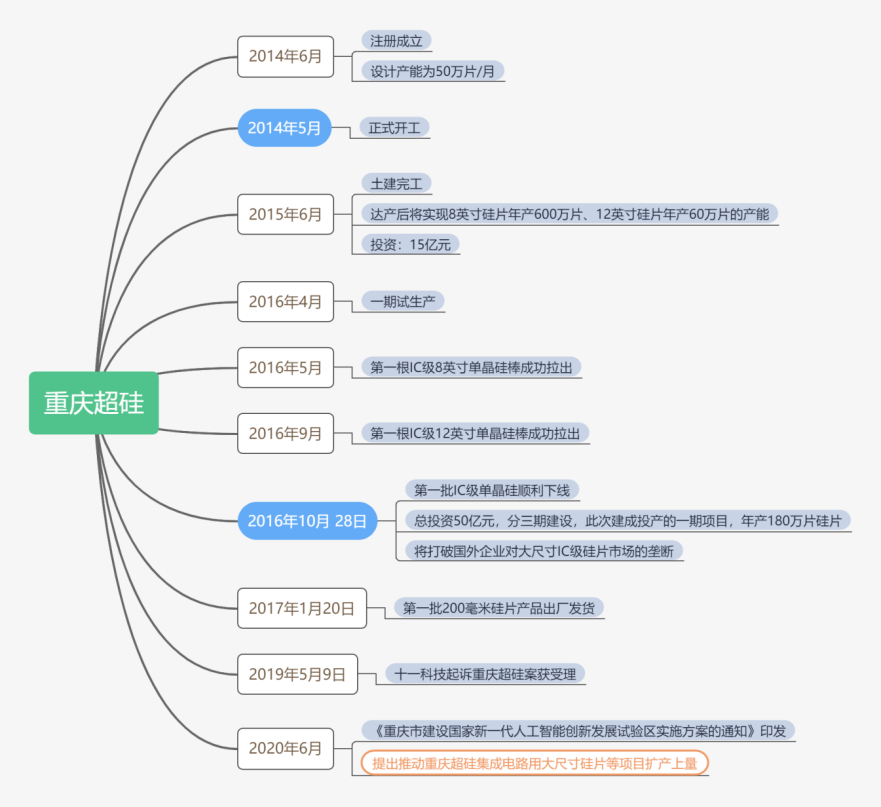

1、【芯里程】打破國外企業壟斷,國產大硅片企業重慶超硅投產之路

集微網消息,半導體硅片是我國半導體產業鏈與國際先進水平差距最大的環節之一,此外,大硅片供應集中度極高,主要由Shin-Etsu、SUMCO、環球晶圓等供應,本土化推進意義重大。

為改變我國大硅片依賴進口的形勢,我國正積極邁向8英寸與12英寸硅片生產,多個項目正在啟動中。

華西證券的研報顯示,截至2019年第三季度,國內大硅片項目總投資額達到1349億元,目標產能合計642萬片/月,這個數字已經是2018年全球12英寸硅片月需求量。

目前在國內積極規劃大硅片生產的企業主要有Ferrotec(中國)、超硅半導體、合晶科技,以及金瑞泓、超硅、奕斯偉、上海新昇等。

其中,超硅半導體在重慶、成都、上海均有項目布局。重慶超硅成功生產出國內第一根450毫米晶體。

據重慶超硅半導體有限公司官網顯示,公司于2014年6月在重慶兩江新區注冊成立,擁有400畝土地,其中一期建筑約130,000平方米,設計產能為50萬片/月。

重慶超硅是由國資控股的混合所有制高新技術企業,主要股東有重慶兩江集團、國家開發基金、上海超硅等。

2016年,十一科技官網消息顯示,重慶超硅項目預計總投資50億元人民幣,共分三期建成。其中,一期建設從2014年6月至2016年12月,計劃投資約23.4億,一期項目建成后,實現15萬片/月的產能;二期建設從2017年1月到2018年12月,計劃投資20億元,擴充產能至30萬片/月;三期建設從2019年1月到2020年12月,投資6.6億元,使產能進一步擴充,并開始高端硅片的生產,達到50萬片/月的產能。項目建成達產后,將年產600萬片200mm及以上尺寸IC線硅片,實現產值約30億元人民幣。

2014年5月,重慶超硅投資建設的“極大規模集成電路用300mm(含200mm)單晶硅晶體生長與拋光硅片及延伸產品”項目正式開工。

2015年6月,重慶超硅土建工程完工。據當時兩江新區官網報道,重慶超硅半導體項目投資15億元,達產后將實現8英寸硅片年產600萬片、12英寸硅片年產60萬片的產能。

2016年4月,該項目一期投入試生產;5月第一根IC級8英寸單晶硅棒成功拉出;9月第一根IC級12英寸單晶硅棒成功拉出。10月28日,項目第一批IC級單晶硅順利下線。

據當時人民網報道,重慶超硅項目總投資50億元,分三期建設,此次建成投產的一期項目,年產180萬片硅片,將打破國外企業對大尺寸IC級硅片市場的壟斷。

2017年1月20日,重慶超硅第一批200mm硅片產品出廠發貨。

2018年2月9日,重慶兩江新區報道,重慶超硅半導體有限公司依靠自制設備和自己的技術力量,成功生產出國內第一根450毫米晶體,并獲得了國際一流公司TSMC、UMC、Global Foundry、Toshiba、NXP等頂尖公司的審核、認可。

值得一提的是,2019年5月9日,太極實業發布關于子公司十一科技涉及重大訴訟的公告。公告顯示,太極實業子公司十一科技因建設工程施工合同糾紛,起訴重慶超硅半導體有限公司(“重慶超硅”),要求其支付欠付的工程款及資金利息。

在簽訂合同后,十一科技于2015 年 9 月 14 日進場施工,并于2016 年 10 月 28 日將全部機電工程施工完畢后移交給了重慶超硅。

換言之,直到2019年,重慶超硅一期項目工程款仍未結清。

在2020年6月重慶印發的《重慶市建設國家新一代人工智能創新發展試驗區實施方案的通知》中,則再一次提及了該項目。

這份通知中提出,壯大“芯屏器核網”產業集群,推動SK海力士二期、矽磐微電子基板級扇出封裝、奧特斯高密度封裝載板、重慶超硅集成電路用大尺寸硅片等項目擴產上量。

截止目前,沒有太多的有關重慶超硅項目產能爬坡或量產的消息。

2、重慶上半年集成電路產值超120億元,已成SK海力士全球海外最大封測基地

集微網消息,近日,西部(重慶)科學城西永微電園(簡稱“西永微電園”)發布了1-7月的數據,其中,園區集成電路產業實現產值96.08億元,同比增長37.63%。

西永微電園是重慶集成電路的高地,目前已擁有SK海力士、華潤微電子、中國電科、西南集成等一批集成電路企業。

據重慶日報報道,重慶SK海力士項目二期投用后,重慶已成為SK海力士在全球海外最大的封裝測試基地;園區另一家集成電路企業華潤微電子,上半年該企業產值同比增長24.5%。

據介紹,重慶是我國集成電路版圖上西部地區最為重要的城市之一,已陸續出臺《重慶市加快集成電路產業發展若干支持政策》、《重慶市集成電路技術創新實施方案》、《重慶市集成電路產業發展指導意見》等政策。

今年上半年,重慶集成電路產業實現產值121.2億元,同比增長34.1%;軟件產業實現銷售額885億元,同比增長11.9%。在此拉動下,上半年,重慶電子信息產業增加值同比增長8.6%。

此外,重慶市經信委電子處負責人表示,下一步,重慶將進一步發揮強項,以功率半導體芯片為重點,在集成電路產業上做出特色。重慶將在現有產品基礎上,重點發展用于新能源汽車等交通行業和智能功耗控制等領域的高端功率半導體芯片。

3、華為、南郵產教合作更進一步,共建華為ICT學院

集微網消息(文/小如)8月15日,華為與南京郵電大學舉行產教合作簽約揭牌儀式,共建“華為信息與網絡技術學院”(簡稱:華為ICT學院)。

圖片來源:南京郵電大學

此外,華為信息與網絡技術學院、未來技術學院、5G物聯網實驗室揭牌。

華為中國區校企合作總監閆建剛表示,今后依托雙方在5G和物聯網技術方向的領先優勢強強聯合,聚焦未來社會智慧物聯革命性、顛覆性技術人才需要,打破企業人才需求與高校人才培養的壁壘,共同為國家信息產業培養創新型復合型專業人才。

據南京郵電大學黨委常委、副校長張志華介紹,早在華為公司成立之初,就有南郵的教師團隊參與華為的研發項目。陳錫生教授主編的《程控交換原理》為華為研發數字交換機提供了極大的幫助。每年,南郵有數百名畢業生進入華為公司工作。

4、年產碳化硅襯底12萬片,天科合達第三代半導體項目開工

集微網消息(文/依然)8月17日,天科合達第三代半導體碳化硅襯底產業化基地建設項目開工儀式在北京大興舉行。

據悉,第三代半導體碳化硅襯底產業化基地建設項目是天科合達自籌資金建設的用于碳化硅晶體襯底研發及生產的項目,總投資約9.5億元人民幣,總建筑面積5.5萬平方米,新建一條400臺/套碳化硅單晶生長爐及其配套切、磨、拋加工設備的碳化硅襯底生產線,項目計劃于2022年年初完工投產,建成后可年產碳化硅襯底12萬片。

北京天科合達半導體股份有限公司總經理楊建表示,天科合達將致力于打造全球第三代半導體碳化硅襯底材料龍頭企業,為我國第三代半導體碳化硅產業發展提供有力支撐。

5、總投資約5億元,杭州至芯紫外芯片項目預計半年內產出首枚芯片

集微網消息,據人民網報道,杭州至芯紫外芯片項目已順利落地。

據報道,至芯半導體(杭州)有限公司副總經理黃小輝表示,項目預計半年內就將產出第一枚芯片。

至芯半導體紫外芯片項目總投資約5億元,于8月12日完成簽約,該項目主要包括深紫外材料的生產和UVC芯片的研發,圍繞水、空氣和表面殺菌三大方向,生產銷售空氣殺菌模組等產品。

至芯半導體(杭州)有限公司成立于2020年6月23日,主營業務為深紫外半導體芯片。

今年7月,木林森發布公告宣布擬投資3000萬元增資至芯半導體(杭州)有限公司(以下簡稱“至芯半導體”),進一步深化布局UVC半導體芯片業務。為了加強在深紫外外延、芯片、封裝、模組領域的研發領先地位,兩方合作以至芯半導體為項目主體,研發、生產和銷售深紫外芯片相關產品。

6、臻驅科技完成1.5億元B輪融資,用于車規級功率模塊量產等

集微網消息(文/圖圖)8月17日,臻驅科技(上海)有限公司(以下簡稱:臻驅科技)宣布完成1.5億元B輪融資。此次融資由君聯資本領投,奧動新能源創始人蔡東青先生、聯想創投集團、上海科創基金跟投。

據悉,本輪融資將主要用于車用電機控制器和車規級功率模塊的量產保障,以及下一代高功率密度電驅動總成及碳化硅功率模塊的開發與市場推廣。

臻驅科技成立于2017年,是一家致力于提供高性能新能源汽車動力解決方案及國產功率半導體模塊的高科技公司。

2018年8月,臻驅科技與五菱柳機合資成立柳州臻驅電控科技有限公司,研發、生產和銷售包括電機控制器在內的新能源動力總成核心部件。2019年4月,臻驅科技與臨港集團合資成立了上海臨港電力電子研究有限公司。

今年5月,臻驅科技年產能15萬套的全自動化產線在柳州投入運行,開始向中國和德國客戶集中供貨。6月,臻驅科技與羅姆半導體宣布在上海自貿區臨港新片區成立“碳化硅技術聯合實驗室”,推進前沿碳化硅技術的產業化落地。

企查查顯示,臻驅科技成立以來已完成了多輪融資,投資方包括:張江科投、拓金資本、中南弘遠、喔贏資本等。

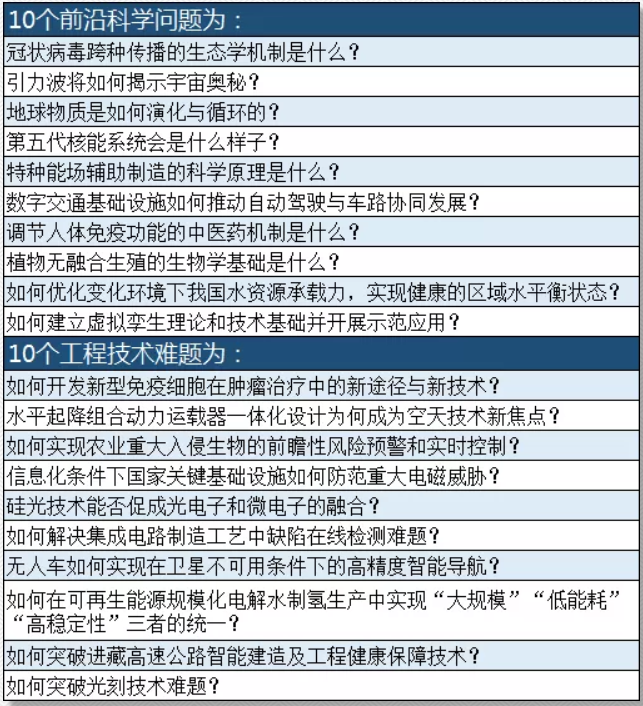

7、2020年度二十個重大科學問題發布,這三大問題圍繞集成電路

集微網消息(文/圖圖)近日,中國科協在第二十二屆中國科協年會閉幕式上發布了10個對科學發展具有導向作用的科學問題和10個對技術和產業具有關鍵作用的工程難題。

圖片來源:江蘇省經濟和信息化研究院

其中,10個工程技術難題中有多個難題與集成電路相關,分別為硅光技術能否促成光電子和微電子的融合、如何解決集成電路制造工藝中缺陷在線監測難題、如何突破光刻技術難題”。

硅光技術能否促成光電子和微電子的融合

硅基光電子芯片技術既可應用于芯片級光互連,又適用于長距離光纖通信,可實現全功能光電子集成,具有極高的通用性和兼容性,是微電子和光電子兩大產業公認的發展方向。利用國內現有微電子產業資源和互補金屬氧化物半導體制造平臺,建立健全硅光產業鏈,可以有效提升我國信息光電子的制造能力,緩解光電子芯片制造工藝的“卡脖子”困境,為我國信息化新基建提供有力支撐。

如何解決集成電路制造工藝中缺陷在線檢測難題

對于集成電路缺陷檢測技術及設備,一方面現有最先進技術設備被少數幾個發達國家壟斷;另一方面,世界范圍內7納米及以下節點的缺陷在線檢測技術仍未成熟,設備缺口仍然巨大,誰率先掌握了相應關鍵技術,誰就掌握了未來主導權,這對我國來說既是機遇又是挑戰。

如何突破光刻技術難題

光刻技術是制造集成電路的關鍵技術。光刻技術的核心在于光刻機、光刻工藝和光刻膠三個方面。盡管取得了一定的進展,但跟世界發達國家水平相比,我國光刻技術和產業的發展水平仍較落后,差距仍然很大,“受制于人”的困境依然存在。

據中新網報道,中國工程院院士杜祥琬表示,科學問題和技術難題是科學發現和技術創新的起點和動力。在推進建設世界科技強國的進程中,不斷提出、判別重大的科技問題及其優先級具有重要的戰略意義。

江蘇省經濟和信息化研究院報道,工信部副部長辛國斌表示,我們將持續強化產業鏈要素保障,依托重點行業產業鏈供需對接平臺,及時幫助解決斷點堵點卡點;支持大企業主導構建創新體系和產業生態,著力培育一批“專精特新”和“單項冠軍”企業,構建新型產業合作體系;加快補齊關鍵核心技術和關鍵零部件短板,加快5G、人工智能等新型基礎設施建設,大力培育發展戰略性新興產業,努力提升產業基礎能力和產業鏈現代化水平。來源: 愛集微

手機版|

手機版|

關注公眾號|

關注公眾號|

下載手機APP

下載手機APP